企業において大きな目標を持って何かを成し遂げようとするとき、それが上手くいってもいかなくても、何らかの「力学」を感じる時があります。

自身の力だけで実現できることはそれほど多くないのが現実で、だからこそ、チームで、組織の中で、何とかしようとする、けれどうまくいかない…(ネガティブ系の退職エントリで滲み出てる時がありますね)。

一方で、きちんと組織の中で成果を出している営みも存在はしているわけです。

では、どうやって成功確率を上げ、企業での中で生き抜いていくか。それを私が感じている「力学」で説明を試みるエントリです。

アナロジーとしては「てこの原理」。図を用いながら整理していきたいと思います。エンジニアか非エンジニアかはあまり関係なく、どちらにも通用する概念かと思います。大きな企業に属している人であれば、何かかしら感じる部分があると思います。

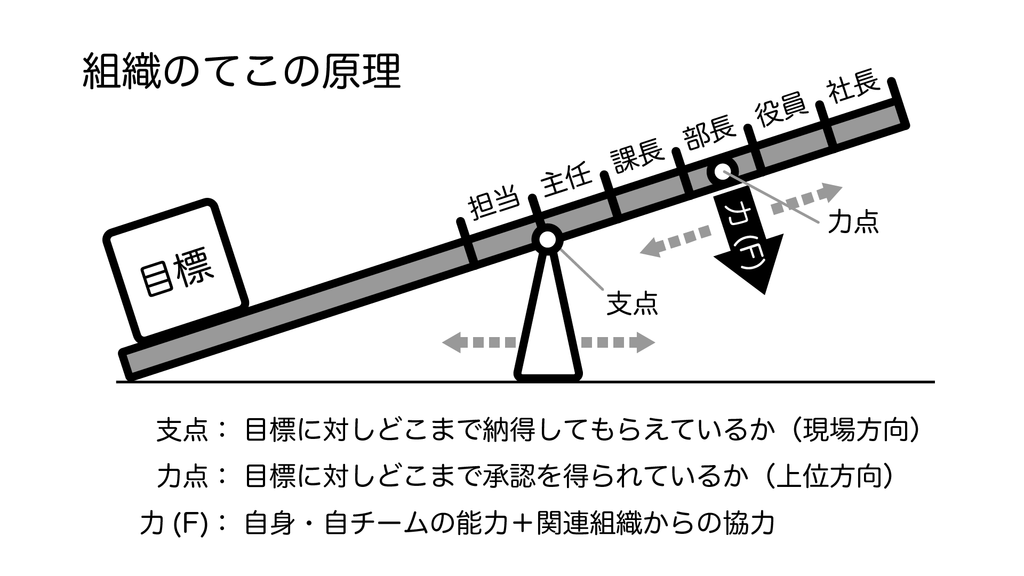

「組織のてこの原理」

持ち上げるもの

- 図中では「目標」としています。成し遂げたいことそのものです。これを持ち上げられると「成果」となります。

テコに使う棒

- 直系の指揮命令系統です。役職名は組織ごとに色々だと思うので適宜読み替えてください。

力点

- 直系の指揮命令系統のうち、承認を得られている最も高い役職が力点となります。より偉い人に承認をもらえていればより有利な位置で力を加えられます。

支点

- 直系の指揮命令系統のうち、納得してもらえている最も低い役職が支点となります。現場の納得感が薄いと、支点は右にずれていき、力を増幅することができなくなります。

力(F)

- 自身あるいは自チームの能力に依存しますが、誰かに手伝ってもらう力(直系の指揮命令系統以外の存在からの支援)も足し合わせることができます。

「組織のてこの原理」を成功に導くポイント

以上の定義に従えば、掲げる目標に対し、指揮命令系統の最上位の承認を得ていて、現場の担当レベルでも納得していて、周りからの支援も十分に受けられる状態が、最も成果を上げられる状態です。

こういった理想の状態に近づけるため、以下の3点をしっかりと意識していくことが重要です。

- 力点を上位に

- 可能な限り上位の承認を得て、組織的な施策として認めてもらう

- 支点を現場に

- 関わるメンバーみんなが納得できる目標、進め方を目指す

- 力を大きく

- 自身の実力を上げるのはもちろん、直接の関係者だけでなく間接的に関係する人の協力も得る

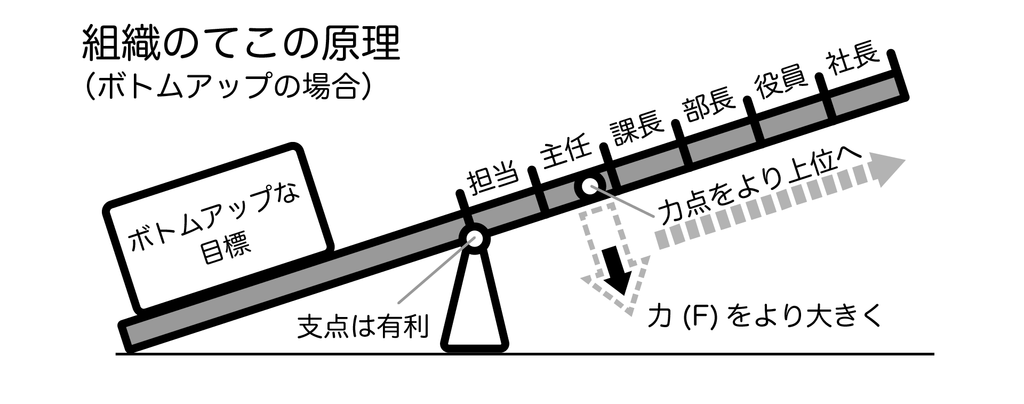

ボトムアップな目標を成功させるポイント

現場から生まれた目標を掲げる場合、支点が現場にある状態から始められるので、あとはいかに承認を得ていくかがキーポイントとなります。しかし、それ以上に間接的な関係者からの協力を得ることも大切になります。なぜなら、かけられる力が大きくなれば成功する確率が高まり、上位者が承認しやすい雰囲気を作ることができるからです。

例えば、自身が開発チームにいるとして、何か新しい機能を開発したいというケースにおいては、営業ラインにもその機能に関するユーザーニーズを取りまとめてもらうなどすると、開発ラインの上位者がその取り組みを認めやすくなるというようなことです。あるいは、先に顧客を味方につけてビジネスメリットをアピールしたり、外圧(というと表現があまりよくないですが)として、ライバル企業に動きがある、新しい技術に標準化の動きがある、業界のガイドラインが定められそうだ、といったような情報を織り込んだ目標にして理解を促すという手もあるかなと思います。

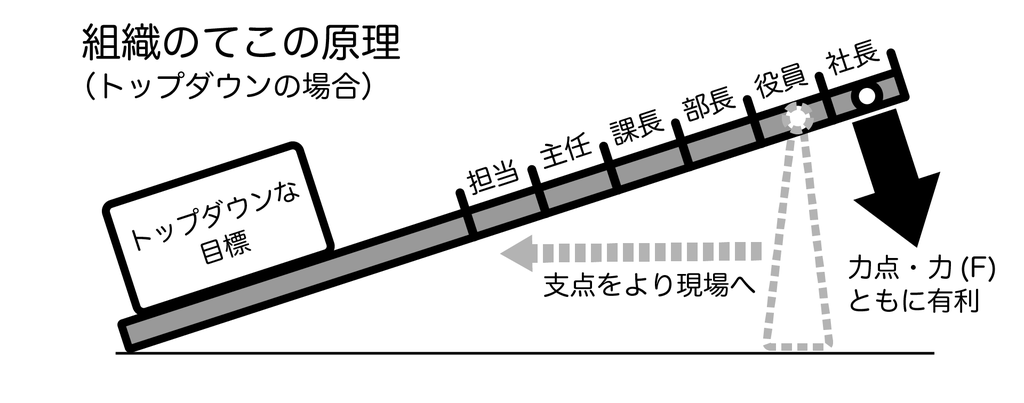

トップダウンな目標を成功させるポイント

トップからのオーダーである場合、力点が右に寄った状態から始まります。また、周りからも協力を得やすい(少なくとも協力を求められると断りにくい)状況なので、本来はとても進めやすいはずですが、問題は現場への落とし方です。現場の想いと合致していれば理想ですが、そうでない場合、特に中間管理職層はトップからのオーダーをしっかりと現場が納得できる目標にブレイクダウンして事を進めることが重要です。現場は現場で、これをチャンスと捉えてうまく自分たちがやりたかったこととリンクさせる強かさも必要かもしれません。

「組織のてこの原理」で考える大企業の弱みと強み

組織が大きければ大きいほどてこが巨大になり小回りが効かなくなる、というのがいわゆる大企業病の一つの症状かなと。そうならないために小さく組織を割ってテコを小さくしてみるものの、力が分断してしまって上手く回らない(サイロ化)、バラバラで偏った方向に力が発揮される(セクショナリズム)というのもまたよくある失敗かなと思います。

ですが、大きなテコが上手く動いたとき、分散したテコが一つの方向に向いたときのパワーは凄まじいものがあり、これが大企業の強みなんだろうと思います(悪い方向に行かなければ)。

「モチベーション駆動型チームビルディング」での「組織のてこの原理」

(ISC)² Secure Summit Japanの講演「Inside “Security Operation Center”~セキュリティ人材を生かす5つの改革~」で触れた「モチベーション駆動型チームビルディング」ではこの原理をかなり意識しています。会社の肩書きでの講演だったのでセキュリティ運用チームとしての文脈で紹介していますが、エンジニア、プロマネ、セールスと様々な職種を経験している中で見出してきた思想なので、本質的にはどんな組織においても適用可能なフレームワークだと思っています。

モチベーション駆動型チームビルディング 通称 “Wants”

- 勤務日数の2~3割は好きなことをやってOK

- メンバーがやりたいこと(want)を中心に業務を設計する

- やらなきゃいけないこと(must)、やるべきこと(should)だけではもったいない

“Wants”の流れ

- 半期に一度、メンバー全員と面談

- やりたいこと(wants)を聞く

- つまらないと感じることも聞く

- それを無くすことがwantsになるため

- 集まった”やりたい”をマネージャーが組織目標と紐づけて、今期取り組むWantsリストを作成

- メンバーが公開されたリストを見て改めて参加したいwantを選択

上記は公開されている講演資料からの抜粋ですが、現場の納得感を最優先にしながら、マネージャーが上位を説得するために組織目標とうまくリンクさせ承認を得ていく営みにする意図が伝わるかと思います。

この「モチベーション駆動型チームビルディング」は機会があればもっと掘り下げて発信していく場を作りたいな(可能であれば一冊の本にしてみたいな…)。

次回予告

今回は成功のポイントについて紹介しましたが、次回はその逆、失敗になってしまいがちなアンチパターンを図解します。